今回の記事では、生放送の手順の第2回として、かんたん配信を使って生放送をしてみたいと思います。

コミュニティの作成と、枠取りについては、前回の記事をご覧ください。

では、早速かんたん配信を使って生放送をしてみましょう。

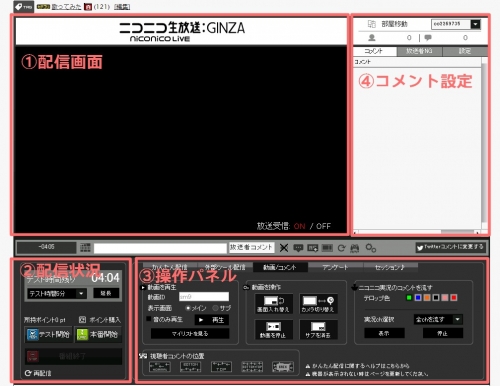

配信画面の説明

枠取りが終わり、配信画面が表示されたところからになります。

配信画面がインターネットエクスプローラー(以下IE)などのブラウザに表示されているはずです。

上のような画面です。

この時点では、まだテスト放送も本番放送も行われていません。

この画面は、大体4つの部分に分かれています。

上の4つの枠を見てください。

①配信画面

自分が配信している画面が表示されます。

②配信状況

現在の配信状況を示しています。

テスト放送時間の残り時間や、本番の残り時間が表示されます。

③操作パネル

配信の色々な操作を行うパネルが表示されています。

④コメント設定

放送に来たリスナーさんのコメントが表示される部分です。

コメント関係の設定もここにあります。

大体このような感じに分かれています。

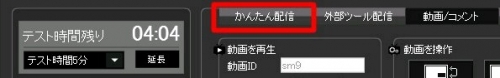

画面下の、かんたん配信のタブを選択すると、③のパネルの部分にかんたん配信の操作パネルが表示されます。

他のタブを選択すると、画面に動画を映したり、アンケートを取るための操作パネルが表示されます。

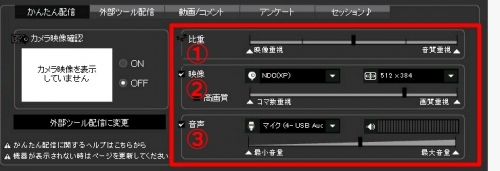

かんたん配信の設定をする

では、かんたん配信の設定をしていきましょう。

かんたん配信では、赤枠の部分を設定します。

① 比重

比重は、歌枠ではできる限り音質重視にします。

画質を気にしない場合は、完全に右側の音質重視の方までバーを動かしましょう。

ニコカラなどを画面に映しながら放送する場合は、映像がつぶれない程度まで映像重視に近づけます。

② 映像

映像を使う場合は、映像の文字の前のチェックを入れます。

- Aの部分:WEBカメラやニコ生デスクトップキャプチャー(以下NDC)を選択します。

- Bの部分:解像度を指定します。アスペクト比が4:3なら、512×384を選択しておけば問題ないでしょう。

-

Cの部分:映像を、コマ数重視か画質重視かを決めます。

コマ数重視の場合は、動画などが滑らかに動くようになります。

画質重視の場合は、静止画が綺麗に映るようになります。

丁度良いバランスを探しましょう。

③ 音声

音声を使う場合は、音声の文字の前のチェックを入れます。

- Aの部分:マイクを選択します。オーディオインターフェースやステミキを選択する場合もここを変更します。

- Bの部分:音声が入っている場合は、緑色のゲージが動きます。自分の声などに反応するか見ましょう。

- Cの部分:マイク音量を変更します。通常は中央くらいでいいはずです。

テスト放送する

ここまでの設定が終わったら、とりあえずテスト配信してみましょう。

まだ実際には生放送は始まらないので気楽にいきましょう。

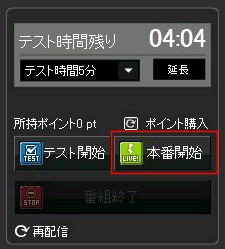

上の赤枠には、テストの残り時間が出ています。

「延長」のボタンを押すと、テスト時間を5分間隔で延長できます。足りなくなったら使いましょう。

「テスト開始」ボタンを押すと、テスト配信が始まります。

テスト配信が始まると、配信画面に、映像が出ます。

テスト配信が上手くいっていれば、映像と同時に音声がやまびこのように返ってきます。

(配信前に、次に説明するスピーカーをミュートにしている場合は返ってきません)

配信する時は、音声が乗っているか、毎回やまびこで確認しましょう。

そして放送がやまびこにならないように、画面中央あたりの「放送者コメント」の白いボタンの隣にある、スピーカーのマークをクリックします。

クリックすると、スピーカーのマークに×が付いて、放送の音がミュートされます。

この状態でも、放送に音声は乗っているので心配ありません。

もう一度クリックすると×マークが外れて、やまびこが聞こえます。

放送に音声が乗っているか確認する場合は、外して確認してください。

テスト配信はこれで終了です。

本番放送する

次は本番放送です。

ここまでで設定は全て終わっているので、あとは、本番開始のボタンを押すだけです。

上の赤枠の「本番開始」のボタンを押しましょう。

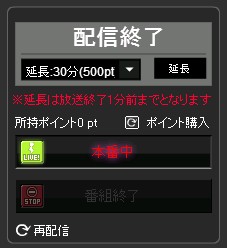

この状態になれば、本番放送が開始されています。

「残り」の部分に、残り時間が表示されています。

「延長」ボタンを押すと、放送を30分単位で延長することができます。

(ただし、コミュレベルが低い間はポイントが必要です)

放送を途中で終了する場合は、「番組終了」のボタンを押します。

放送が途中で止まってしまったりした場合は、一番下の再配信の丸型矢印を押しましょう。

30分の時間が過ぎるか、番組終了ボタンを押すと生放送は終了します。

きちんとこの「配信終了」の文字を確認しましょう。

生放送は時々放送時間が終わってもしばらく終了しないことがあります。(ロスタイムと呼ばれています)

放送が続いている間は、マイクから音声がリスナーに届いていますので注意しましょう。

以上でかんたん配信を使った生放送の手順は終了です。

お疲れさまでした。

次回は、NLEを使った生放送の手順を追っていきます。

関連記事