今回は少しだけ、ステミキについてお話します。

解説ではありません、あくまでお話です。

以前は生放送というと、このステミキが必ずと言っていいほど付いて回りました。

ステミキというのは、ステレオミキサーの略です。

つまり、ミキサーのことです。

(ステレオはちょっと忘れましょう)

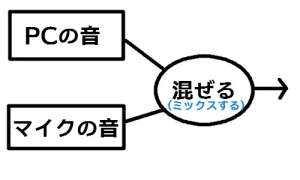

簡単に言うと、PCで鳴っている音とマイクで拾った音を、混ぜる(ミックスする)機能のことです。

こういう感じに。

そして、それを放送に乗せるという感じです。

以前は、全部は理解できていなくても、少なくとも、

- 自分のPCにステミキがあるか?

- 自分のPCでステミキを使うにはどうしたらいいか?

くらいは分かっていないとダメでした。

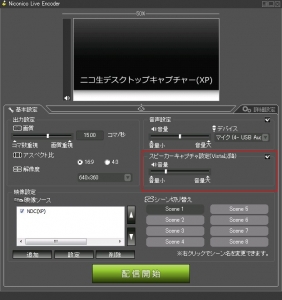

ですが、今は、niconico live encoder(以下NLE)が使えれば問題なくなりました。

NLEにほぼ同様の機能が付いたからです。

もちろんオーディオインターフェースがあれば、NLEの機能も必要ありません。

(厳密には、オーディオインターフェースにMIX機能があればなのですが)

ちなみに、NLEのステミキのような機能は、スピーカーキャプチャといいます。

上の赤枠の部分にスピーカーキャプチャの設定があります。

このチェックを入れると、PCで鳴っている音を放送に乗せることができます。

スピーカーキャプチャは、PCのスペックによっては、放送で音楽とマイクの間にラグが出ることがあります。

ですが、ステミキを理解するのは結構大変なので、今のPCの状態ですぐステミキが使えない限り、ステミキ機能を使うのは、あんまり現実的ではありません。

それならば、いっそオーディオインターフェースを買ってしまった方が楽です。

機能を利用する難易度は、

NLE < オーディオインターフェース <<<<< PCのステミキ機能

みたいな感じです。

それでもまだ、ステミキ機能を使う! という方は、この記事の「それでもPCのステミキを使いたい人へ」を見てください。

ステミキできるオーディオインターフェースは?

オーディオインターフェースでも、全ての機種でステミキ機能が使えるわけではありません。

中には使えないものもあります。

例えば、今でも人気のあるUA-4FXですが、UA-4FX自体にはステミキ機能はありません。

配線の仕方でステミキっぽいことができる、というだけです。

ステミキ機能が付いているオーディオインターフェースは沢山ありますが、ここでは二つだけ紹介します。

|

![]()

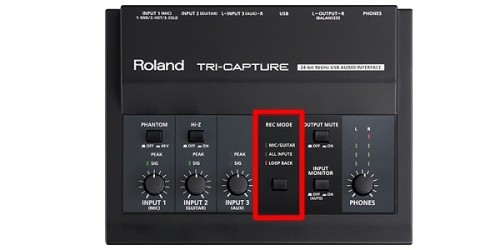

1つはTRI-CAPTUREです。

UA-4FXの後釜ですね。

この機種では、LoopBackという機能が付いていて、それがステミキ機能にあたります。

上の画像の赤枠の部分に、REC MODEがあります。

ここの、【LOOP BACK】がステミキ機能です。

|

![]()

もう一つが、QUAD-CAPTUREです。

TRI-CAPTUREのさらに後釜ですね。

機能的にはこちらの方がTRI-CAPTUREよりもずっとすぐれています。

この機種には、MIXのツマミが付いています。

上の画像の赤枠の部分にMIXの機能があります。

これがステミキ機能にあたります。

ツマミをINPUTに振れば、マイクの音が大きく、PLAYBACKに振れば、PCからの音が大きくなります。

程よい音量を探しましょう。

オーディオインターフェースだと、ステミキのON/OFFも簡単なので、凸待ちやコラボなんかでも重宝します。

それでもPCのステミキを使いたい人へ

それでもなお、PCのステミキ機能を使いたい!

もしくは、それしか方法がない! という方がいるかもしれません。

そういう方には、こちらの動画をオススメします。

上がWindows Vista, 7, 8 用の動画、下がXP用の動画になります。

非常に丁寧な内容なので、ステミキを使いたい人は見てください。

以上でステミキについてのお話は終了です。

次回からは、何回かに分けて、生放送の手順を追ってみていきましょう。

関連記事